やちむんの歴史をたどる

「やちむん」とは、沖縄の言葉で焼物のこと。

ぽってりと厚い形状に力強い絵付けがなされた器や壺は、沖縄の人々の暮らしに深く根付いています。

最近では土産物としても人気が高く、県内で定期的に行われる陶器市には地元客だけでなく観光客も多く訪れます。

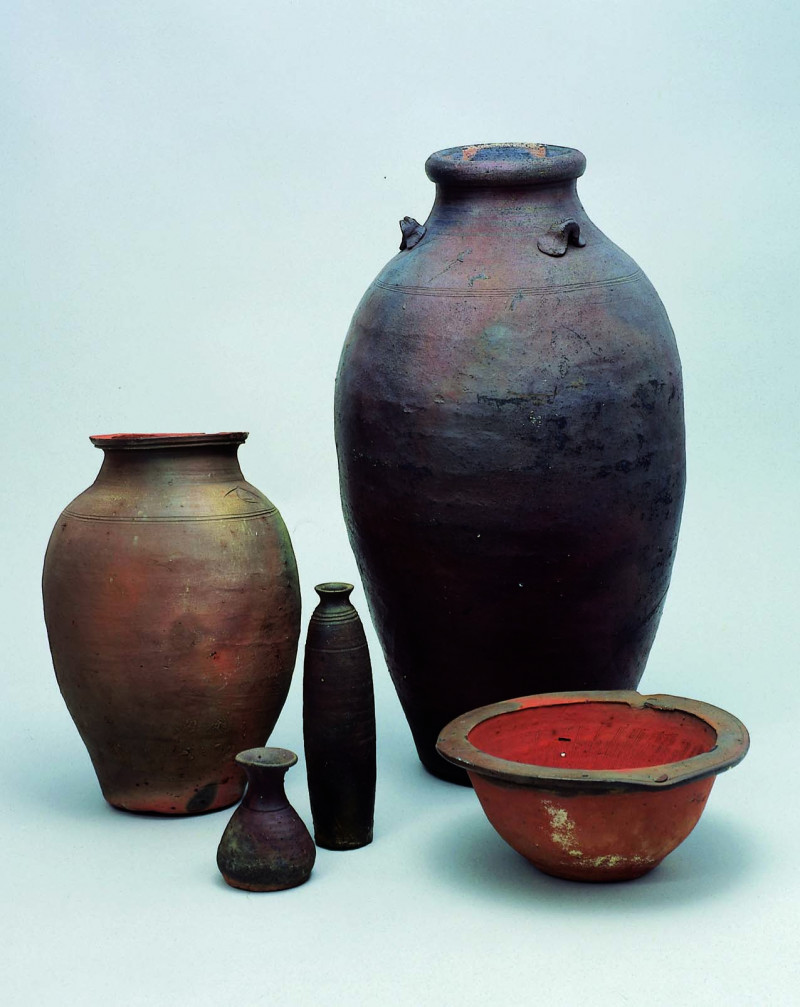

その歴史は古く、沖縄の焼物の始まりはおよそ6600年前に作られた土器といわれます。

中世に入ると、徳之島で焼かれたカムィ焼と呼ばれる灰黒色の焼物や中国産陶磁器が沖縄へ入ってきます。

さらに15世紀には朝鮮、タイ、ベトナム、日本から陶磁器を輸入するようになり、古くは城の瓦などを主体に作られていたとされる沖縄の焼物も、こうした海上貿易などの影響を受けることで、焼物としての質が高まり技術の向上につながっていったといわれています。

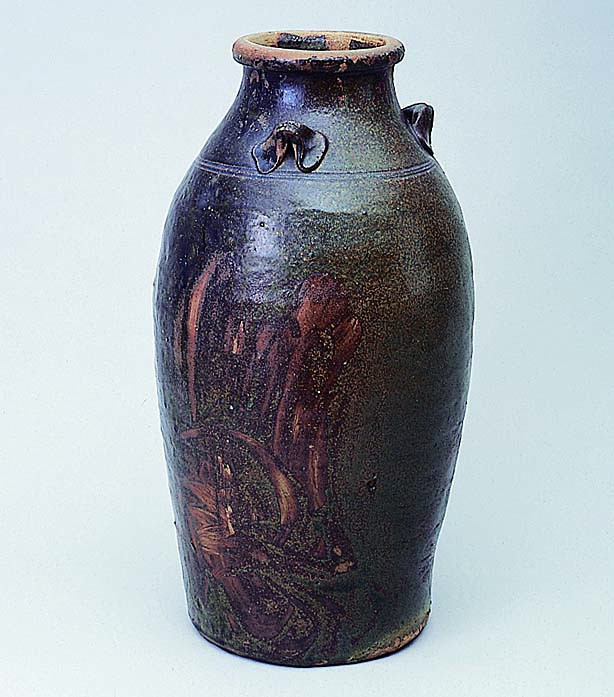

1616年には、薩摩から招いた朝鮮人陶工である一六、一官、三官が湧田窯(現在の那覇市泉崎)で朝鮮式技法の指導にあたり、現在のやちむんの基礎を築きました。

さらに1682年には王府が工芸産業振興制作の一環として、県内に分散していた知花、宝口、湧田といった複数の窯場を那覇市壺屋に統合。これが壺屋焼の始まりとなります。当時焼物は王府への献上品としても利用され、功績を残した陶工を士族に列するなど、王府は焼物作りの発展に積極的でした。

壺屋焼の種類と窯の変化

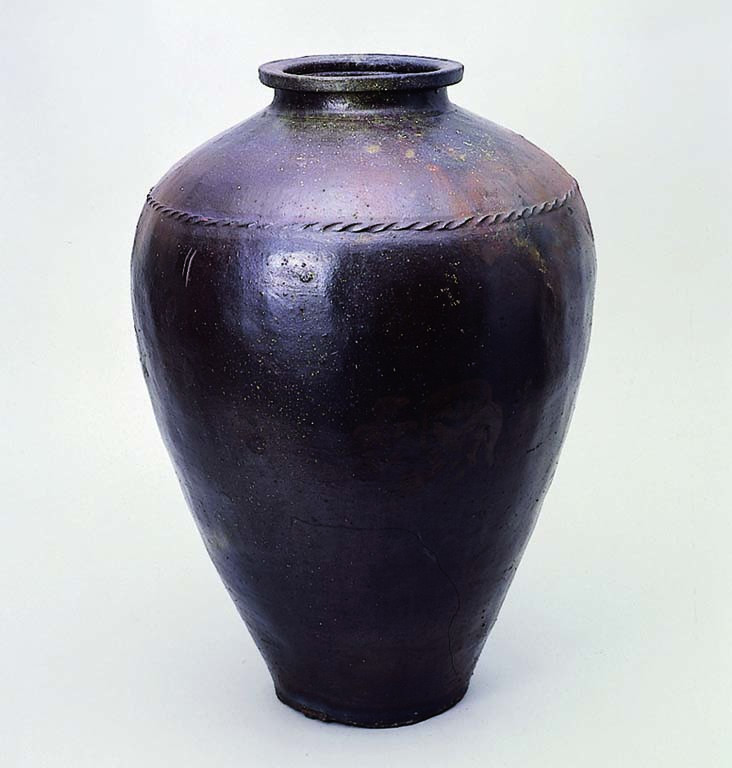

壺屋焼のタイプは大きく分けて、荒焼と上焼に分類されます。

窯の変化

戦後一早く復興した壺屋は、やちむんのまちから中心市街地へ発展しました。しかし、人口が増えた壺屋では1960年後半から登り窯による煙害が指摘されるようになり、陶工たちはガス窯への転換を余儀なくされます。

登り窯にこだわりを持つ一部の陶工は壺屋から読谷村へと工房を移し、登り窯を築窯。現在も絶やさず、火を焚き続けています。

やちむんが生まれる場所

主に壺屋や読谷村で作られる壺屋焼以外にも、県内各地でやちむんは作られていました。

その中には現在も伝統を守り作られている焼物もあります。

沖縄本島北部

沖縄本島中部

那覇

八重山諸島

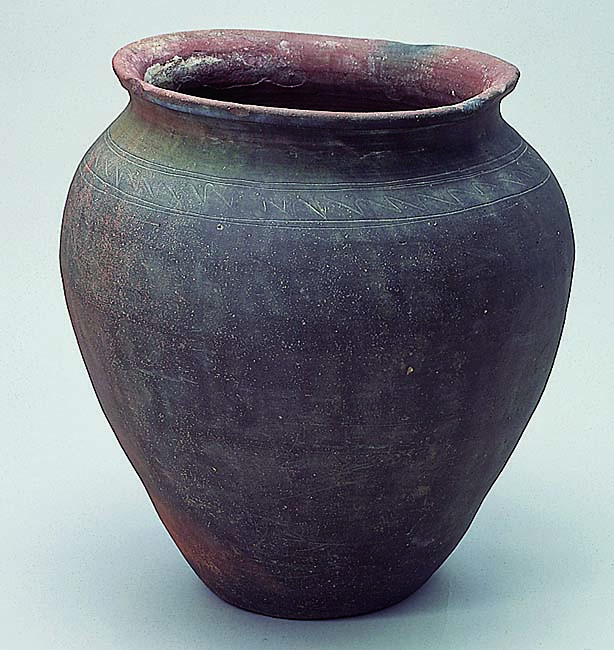

「八重山焼」は1724年に仲村渠致元が国王の命を受けて八重山に陶器の製法を伝えたことで発展。

当時は荒焼と上焼の製法が伝えられたといわれています。

西表島と黒島の間に浮かぶ新城島(あらぐすくじま)では、「パナリ焼」と呼ばれる、野焼きで焼成する土器が作られていたそうです。

壺屋焼物博物館へ行ってみよう!

沖縄の焼物の歴史について、詳しく学ぶことができる博物館。1998年に開館しました。壺屋焼を象徴する登り窯跡や陶房、陶器店が並ぶ壺屋やちむん通りにあります。

壺屋焼の技法や製作工程だけでなく、陶芸家の暮らしぶりなども映像を交えて紹介されています。